L’inquiétante soumission des "legacy media"

Cette semaine on s'intéresse à deux figures du nouvel ordre trumpien, deux "dorks" aussi riches que ringards : Elon Musk (sous un angle original), et Jeff Bezos (en tant que patron du Washington Post)

Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre cette semaine. Merci aussi à ceux qui étaient déjà là depuis le début — bref heureux de vous voir de plus en plus nombreux à nos côtés dans cette nouvelle aventure.

La journée de vendredi nous l’a montré plus que jamais. L’Amérique vit des transformations sans précédent, dans sa diplomatie donc mais aussi son économie, sa politique, sa philosophie même. Alors tentons, le temps de cette petite lettre d’Amérique, au moins hebdomadaire, de comprendre les enjeux et les conséquences du nouveau mandat trumpien.

Pour ce faire, nous croisons nos regards de journalistes, présents sur le territoire états-unien depuis des années. L’un dans la capitale à Washington, l’autre à Los Angeles, d’une côte à l’autre. Et partout ailleurs. Et ce, à la lumière de la culture. La culture au sens large, la culture comme élément d’explication, comme point de comparaison ou comme force de résistance.

Voici donc Côte à côte, épisode 2, la newsletter de Jacky Goldberg et d’Axel Monnier qui essaiera de se donner du temps et de prendre du recul, sans sortir totalement de l’actualité. Deux nouveaux papiers aujourd’hui et, comme le veut notre tradition, une recommandation à la fin. A lire, à voir, à écouter.

Merci de votre nouvelle fidélité et bonne lecture. Et n’hésitez pas à nous contacter pour des remarques, des idées, des suggestions, des questions (mais soyez gentils, on débute !)

Disjoncté, Musk ?

C’est un sérial noceur qui n’accepte pas de voir qu’il n’y a qu’un fauteuil pour deux. Le 18 décembre dernier, Mar-a-Lago fête un rallié de dernière minute, un milliardaire qui a apporté son soutien et de l’argent pour l’investiture et qui, depuis l’élection, veut se rapprocher de Donald Trump. Vous avez cru qu’il s’agissait d’Elon Musk ? Eh bien lui aussi. Sauf que cette soirée était organisée en l’honneur de Jeff Bezos, grand rival du patron de Tesla. Que se passa-t-il ? Oh rien que de très banal. Pas invité, Elon Musk s’imposa à la soirée, jusqu’à venir s’asseoir entre Trump et Bezos, devant une assemblée éberluée par tant d’audace et de sans-gêne. L’anecdote a été rapportée par le New York Times et confirmée par plusieurs médias états-uniens.

Elle a fait les beaux jours ou plutôt les belles soirées des late night shows, ces émissions comiques quotidiennes. Et parmi les vannes des animateurs ce soir-là, une résonne particulièrement avec le cas Musk. Seth Myers, dans son Late Night with, analyse la scène avec ces mots :

Oh ! Mon Dieu ! Vous lui laissez vous accorder une faveur et vous ne pouvez plus vous en dépêtrer. Vous vous faites « disjoncter » par Elon Musk (“you got 'Cable Guy'ed by Elon Musk” en anglais). Chaque fois que vous regarderez par le trou de la serrure, il sera là

Difficile à traduire à cause du changement de titre dans sa version française. Mais Seth Myers fait bien référence à Disjoncté (Cable Guy en anglais), un film séminal de 1996 . C’est la première production de celui qui allait s’imposer progressivement comme le Pape de la comédie américaine (et sur lequel un certain Jacky Goldberg a réalisé un documentaire en 2014, qu’on va essayer de mettre en ligne pour les abonnés de Côte à côte, stay tuned). Réalisé par Ben Stiller, le film offre aussi des rôles à Owen Wilson, Jack Black, Leslie Mann (l’épouse d’Apatow, qui l’a rencontrée sur le plateau), Bob Odenkirk, Matthew Broderick… Et surtout Jim Carrey, en majesté, interprétant ici un de ses personnages les plus mythiques, les plus dérangeants et les plus en phase avec son époque.

Le forceur de l’amitié

Alors au sommet de sa gloire, l’acteur canadien était le premier à avoir un cachet de 20 millions de dollars. Le film ne séduisit que 207 000 spectateurs en France à sa sortie en 1995 et fut considéré comme un échec commercial aux États-Unis, malgré plus de 100 millions de dollars au box-office. Mais il s’est offert, avec le temps, une place au Panthéon de la comédie américaine moderne, parfait encéphalogramme des psychoses cathodiques dont nous ne sommes toujours pas sortis, trente ans plus tard.

Dans cette satire, Jim Carrey incarne Chip, un technicien qui installe la télévision câblée chez les clients de son opérateur. Lorsqu’il rencontre Steven (Matthew Broderick) lors d’une intervention, Chip se prend d’amitié pour lui, lui offre des chaînes supplémentaires et le force à sortir à ses côtés.

C’est que Chip était un enfant rejeté qui n’a jamais connu son père et que sa mère a laissé toute sa jeunesse avec « Monsieur Babysitter », autrement dit le téléviseur. Il y puise des amis, ses références et ses nombreux noms d’emprunt. Une vie par procuration qui le frustre et qui le laisse, adulte, toujours seul, malgré la connaissance de nombreux clients et un léger penchant pour la fête, le karaoké et les blagues potaches. Et l’entraîne à forcer l’amitié de certains… Ça ne vous rappelle rien ?

Il suit Trump comme une ombre

Depuis l’annonce de son soutien à Donald Trump, en juillet 2024, dans la foulée de la première tentative d’assassinat, Elon Musk n’a cessé de coller aux basques de celui qui était encore candidat. Il est apparu à plusieurs meetings, notamment à Butler, Pennsylvanie le 5 octobre (sur les lieux mêmes de l’attentat). On le vit faire des sauts de cabri, derrière Donald Trump avant de se lancer un discours que n’aurait pas renié le futur président :

C’est l’élection la plus importante de notre vie. Allez voir tous ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas, poussez-les à s’enregistrer sur les listes électorales. Car s’ils ne le font pas, ce sera la dernière élection. Voilà ce que je prédis.

Par la suite, Elon Musk a mis son réseau social X au service des Républicains, offert 250 millions de dollars à la campagne. Et depuis la victoire de Donald Trump en novembre dernier, Elon Musk le suit comme une ombre. Il participe à toutes les réunions de préparation du gouvernement, y compris aux appels avec des dirigeants étrangers comme Volodymyr Zelensky. Cela donne aussi quelques scènes cocasses comme lorsqu’il singe les pas de danse de Donald Trump au Nouvel An. Une mine à mèmes sans fond pour les internets. Les premiers cercles trumpistes (par exemple Steve Bannon) s’en agacent très vite, et le vouent aujourd’hui encore aux gémonies.

Donald Trump lui-même finit par se demander s’il n’est pas omniprésent (« he is around a lot »). Sa présence dans le bureau ovale pour une conférence de presse improvisée durant laquelle il va monopoliser la parole avec son fils de 4 ans qui fait le spectacle devant un Donald Trump réduit au second rôle. Il a dû apprécier. Tout comme il apprécie les sobriquets donnés au patron de SpaceX : Vice-Président Musk voire Président Musk.

Jusqu’à quand ?

Derrière la comparaison avec le film, quelle réalité ? Le personnage de Jim Carrey souffre d’un trouble de la personnalité limite (borderline) : instabilité et hypersensibilité dans ses relations aux autres, impulsivité, problèmes d’estime de soi. Il va trop loin dans sa volonté d’être « un ami qui vous veut du bien ». Harcèlement, surveillance, il s’immisce dans la vie privée de ceux dont il veut se faire aimer. Ami à tout prix. Le personnage de Chip, plus esseulé que jamais, poursuivi la police, tentera une dernière sortie en enlevant son soi-disant pote. On ne vous révélera pas la fin.

A Washington, tout le monde glose sur les relations réelles entre Donald Trump et Elon Musk. Trump sait qu’il a besoin de son argent, de ses réseaux dans la tech et de sa popularité dans certains milieux. Musk lui veut du pouvoir (il ne sera jamais président des États-Unis car il est né à l’étranger, en Afrique du Sud, la constitution l’interdit) et des contrats pour ses entreprises (Tesla, Cyber Truck, Starlink, SpaceX). La question sur toutes les lèvres, c’est : combien de temps ce couple peut-il durer ? Cela finira-t-il comme dans Cable Guy ? C’est peut-être le mieux qu’on puisse souhaiter.

Une brève

Dans son discours d’acceptation du SAG Lifetime achievement dimanche dernier, Jane Fonda, 87 ans, a livré un discours politique aux relents anti-Trump. Si son discours, qui s’inscrit dans la catégorie “boomers n’ayant plus rien à perdre”, aux côtés de Madonna ou Robert De Niro, ne change pas notre constat de la semaine dernière, il est tout de même bienvenu.

Ne vous y trompez pas, l'empathie n'est ni une faiblesse ni du wokisme. Et au passage, woke signifie simplement que vous vous souciez des autres. (…) Beaucoup de gens vont souffrir de ce qui se passe, de ce qui nous attend. Même s’ils ont une orientation politique différente, nous devons faire appel à notre empathie, ne pas juger, mais écouter avec notre cœur et les accueillir sous notre tente. Parce que nous allons avoir besoin d’une grande tente pour résister efficacement à ce qui nous arrive.

Soumission, première partie : Jeff Bezos et le Washington Post

Il y a dans le paysage médiatique américain des nouvelles qui tombent en rafale et qui, mises bout à bout, finissent par dessiner un sombre tableau, rejoignant le constat que nous faisions la semaine dernière sur l’absence de résistance face au trumpisme. Il y en a même tellement, de mauvaises nouvelles, que le sujet fera l’objet d’une deuxième chronique la semaine prochaine.

Ainsi, rien que cette semaine, la chaîne d’info MSNBC a brutalement évincé Joy Reid, figure emblématique du progressisme télévisuel ; tandis que Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, a ordonné à son journal de recentrer la section opinion du journal sur deux piliers fondamentaux : les libertés individuelles et le libre marché.

Ces deux décisions s’inscrivent dans une dynamique plus large, observée depuis plusieurs mois : la soumission progressive des grands « legacy media » (qu’on pourrait traduire par « médias traditionnels ») au nouveau pouvoir en place.

The Washington Post, genou à terre

« Democracy dies in darkness » — la démocratie meurt dans l’ombre. Cette belle phrase, popularisée par le grand Bob Woodward — célèbre pour avoir, avec Carl Bernstein, mis au jour en 1972 l’affaire du Watergate, qui aboutira l’année suivante à la démission de Richard Nixon — est officiellement devenue le slogan du Washington Post depuis 2017. Deux ans plus tard, le quotidien racheté par Jeff Bezos en 2013 pour 250 millions de dollars (environ un mois de gain pour le milliardaire, une paille) allait même se payer une publicité au Super Bowl, avec une voix off de Tom Hanks, pour vanter son intégrité et le courage (longtemps avéré) de ses journalistes.

Un courage d’ailleurs célébré deux fois sur grand écran : en 1976 par Alan J. Pakula dans l’excellent Les Hommes du président (avec Robert Redford en Woodward et Dustin Hoffman en Bernstein) ; en 2017 par Steven Spielberg, dans le non moins génial The Post (avec Tom Hanks dans le rôle du directeur de la publication Ben Bradlee et Meryl Streep dans celui de son actionnaire Katharine Graham).

Aujourd’hui, ce bastion de l’investigation vacille sous le poids de son encombrant propriétaire qui a, en quelques mois, opéré un virage à 180 degrés dans sa relation avec Donald Trump. Jadis en froid avec ce dernier, qu’il avait publiquement suggéré d’envoyer pour de bon dans l’espace en 2015, le fondateur d’Amazon s’est soudain mué en allié, d’abord discret puis de plus en plus actif.

D’après l’enquête du journaliste d’Axios Alex Isenstadt (Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power, qui sortira le 18 mars), le tournant semble avoir été amorcé l’été dernier, lorsque Bezos a appelé Trump pour lui suggérer de choisir comme colistier Doug Burgum, ex-gouverneur du Dakota du Nord et autre magnat de la tech (passé notamment chez Microsoft). C’est finalement JD Vance qui a été choisi mais ce coup de fil est révélateur d’une volonté d’influence que personne n’avait vue venir.

Une relation jusqu’ici tendue

C’est qu’auparavant, la relation entre les deux hommes était loin d’être au beau fixe. Dès sa campagne en 2016, Donald Trump s’en est pris à Amazon, promettant que l’entreprise rencontrerait « de sérieux problèmes » s’il devenait président. Une fois élu, il a multiplié les attaques contre le géant de la tech, l’accusant de détruire les petits commerces et de profiter indûment des services postaux américains, et exhortant ces derniers à facturer « beaucoup plus cher » leurs livraisons — une menace restée lettre morte, comme souvent lors du premier mandat de Trump.

Autre escarmouche : en 2019, Amazon avait contesté l’attribution d’un contrat de 10 milliards de dollars du Pentagone à Microsoft, accusant Trump d’avoir influencé la décision pour « servir ses intérêts personnels et politiques » et nuire à Jeff Bezos, son « ennemi politique déclaré » (dixit ce dernier). En 2021, alors que les démocrates étaient revenus au pouvoir, le contrat avait finalement été annulé au profit d’un appel d’offres élargi incluant Amazon Web Services.

Trump ne s’est pas contenté d’attaques économiques : en 2019, il a également ciblé Bezos sur le plan personnel, le surnommant « Jeff Bozo » sur Twitter et se moquant publiquement de son divorce avec MacKenzie Scott (partie quant à elle avec un pactole de 35 milliards de dollars)… Mais ce n’est rien encore par rapport à ce qui suit, et qui mérite une petite digression. Accrochez-vous, c’est digne d’un film d’espionnage — même si on ne connaît que la partie émergée de ce scandale.

Un téléphone piraté, un adultère éventé, un journaliste démembré

En avril 2018, Jeff Bezos et le prince Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, se rencontrent à l’occasion d’un dîner et échangent leurs numéros WhatsApp, probablement pour parler business. Un mois plus tard, Bezos reçoit de la part du prince un étrange fichier MP4 chiffré, une vidéo promotionnelle en arabe sur les télécommunications. Il décide de l’ouvrir — pourquoi se méfierait-il à ce stade ?

Or, selon une analyse ultérieure (commandée par Bezos et révélée par The Guardian en 2020), ce fichier aurait infecté le téléphone du milliardaire avec un logiciel espion et siphonné toutes ses datas pendant des mois. Les détails exacts n’ont jamais été rendus publics, mais les experts ont suggéré que l’attaque pouvait être liée à Pegasus, un « cheval de Troie » développé par la société israélienne NSO Group, largement utilisé par des gouvernements pour surveiller des opposants, journalistes et personnalités influentes.

Cinq mois plus tard, le 2 octobre 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, très critique de MBS et écrivant au Post depuis 2017, est brutalement assassiné et démembré dans le consulat saoudien à Istanbul. C’est un scandale international, au point que le prince héritier doit se justifier et que son pouvoir vacille un instant — vraiment pas plus d’un instant, Trump ayant tout fait pour étouffer l’affaire, ou selon ses propres mots « sauver son cul » et « empêcher le Congrès de lui chercher des noises ». Tout rentrera rapidement dans l’ordre — même Joe Biden, qui avait promis de le mettre au ban de la communauté internationale se dédira en allant à Riyad lui faire des courbettes en 2022, en pleine crise pétrolière —, mais on peut supposer (du moins espérer) que Bezos n’a pas très bien pris l’initiative musclée de son WhatsApp buddy vis-à-vis de l’un de ses journalistes.

Mais ce n’est pas tout. En janvier 2019, quelques jours après l’annonce publique du divorce de Bezos et Scott, le tabloïd National Enquirer publie des SMS et des selfies salaces de Bezos envoyés à sa maîtresse (et aujourd’hui sa compagne) Lauren Sanchez, une journaliste télé. Or le directeur du National Enquirer, David Pecker, est un proche de Trump, chargé d’exécuter ses basses oeuvres journalistiques (dans l’affaire Stormy Daniels, par exemple). Vous voyez le lien ?

Il n’a pas échappé à Bezos, en tout cas, qui après s’être rendu compte que son téléphone avait été piraté, a commandité une enquête, et publié dès février 2019 un long message sur la plateforme de blogging Medium. Pour résumer, il y accuse David Pecker, le PDG du National Enquirer et complice de Trump, d’agir au service de MBS dans le but (vain) d’infléchir la ligne du Washington Post vis-à-vis de Riyad, tout en humiliant un adversaire. Le FBI s’est de son côté refusé à une telle conclusion, et l’affaire a été enterrée en décembre 2021. Peut-être par une forme d’arrangement entre les différents protagonistes, mais l’histoire ne le dit pas.

Kiss the Ring

L’on imagine tout de même que, pareillement menacé, rudoyé, humilié, Bezos aurait eu à cœur de s’opposer fermement au retour de Trump et à se poser, une fois ce retour acté, comme un adversaire d’autant plus coriace que ses moyens financiers sont illimités… Que nenni. Les intérêts économiques ou politiques sont toujours plus forts que l’honneur. On l’a déjà vu cent fois avec les ex-opposants de Trump au sein du parti républicain, devenus ses alliés après avoir été insultés : Marco Rubio, Ted Cruz, Lindsey Graham, Kevin McCarthy… Et plus récemment avec d’autres magnats de la Tech, comme Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple) ou Sundar Pichai (Google).

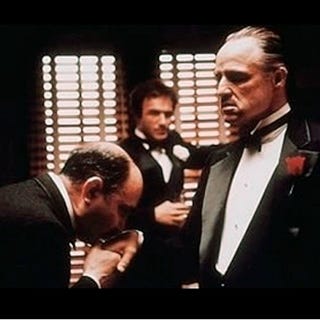

Pour ce qui est de Bezos, il semblerait que son retournement se soit opéré, en tout cas publiquement, après la tentative d’assassinat ratée de Trump lors du meeting en Pennsylvanie le 13 juillet. Ce jour-là, comprenant sans doute que son ascension à la présidence était irrésistible, le milliardaire a ranimé son compte X, inactif depuis longtemps, pour y écrire que « notre ancien président a fait preuve d'une grâce et d'un courage immenses sous le feu ce soir ». A partir de là, il n’a plus cessé de baiser la bague du « parrain ».

En octobre 2024, il s’est opposé à ce que le Post soutienne la candidate démocrate pour la présidentielle, comme c’était le cas depuis Jimmy Carter en 1976. Le 6 novembre, au lendemain de l’élection, il a publiquement salué le « retour politique extraordinaire et la victoire décisive » de Trump. Un mois plus tard, il dînait avec lui à Mar-a-Lago.

En janvier de cette année, Bezos et sa fiancée Lauren Sánchez assistaient à l’inauguration du nouveau mandat de Trump, après qu’Amazon a discrètement fait un don d’un million de dollars pour l’événement. La plateforme de streaming vidéo a également annoncé la sortie prochaine d’un documentaire hagiographique de Melania Trump, réalisé par Brett Ratner (qui sort ainsi, glorieusement, de sa cancellation)

Il y eut aussi l’affaire Ann Telnaes. Cette caricaturiste vedette du Post a démissionné en janvier après la censure d’un de ses dessins… qui dénonçait justement la soumission des médias.

Et pour sceller définitivement cette soumission au nouvel ordre trumpo-muskien, le 28 février, Bezos a décidé de revoir la ligne éditoriale du Washington Post, via un post sur X (tout un symbole). Fini l’esprit liberal (au sens américain de centre gauche) qui dominait les pages opinions : place à une nouvelle mission centrée uniquement sur la défense des « libertés individuelles et du marché libre ». Le rédacteur en chef des pages opinion, David Shipley, a préféré claquer la porte. Il faut croire que l’honneur existe encore.

Face à cet affaissement spectaculaire — et disons-le, tragique — d’un des piliers du quatrième pouvoir américain, un nouveau slogan circule sur Bluestack depuis quelques mois : « Democracy dies in dorkness ». Un slogan dont il est impossible de tracer l’origine, et qui mérite une petite explication contextuelle : dork peut se traduire en français par « gros ringard », mais avec une connotation d’inadapté social, de loser du lycée. Un qualificatif qui convient donc parfaitement à Bezos, Musk mais aussi… Chip le disjoncté. Nous vivons ainsi dans le monde des dorks, il va falloir s’y faire.

La recommandation de la semaine

The Cable Guy évidemment !

Merci de connaître un peu mieux de ce qui se passe aux États-Unis c"est très intéressant !