Donald Trump, fils de pub

Au programme cette semaine : les marques qui se politisent, l'abondance en question, la Chine qui punit Hollywood et le R'n'B jazzy sophistiqué de Kelela. Côte à côte, épisode 8.

Donald Trump a-t-il aussi bousculé la Culture Pub ?

Je ne raterais pour rien au monde la finale du championnat de basket universitaire, l’un des plus grands événements sportifs de l’année aux États-Unis, 18,1 millions de téléspectateurs encore ce lundi 7 avril, sur CBS. Dans une moindre mesure que pour le Super Bowl, c’est aussi l’occasion pour les communicants de lancer de nouvelles campagnes. Alors que la fin de la rencontre, tendue, approche, énième coupure pub. Rien que de très normal. Un spot Jeep débarque alors sur les écrans. Et immédiatement capte mon attention. Images d’archives. Seconde guerre mondiale. La voix off rappelle que le constructeur automobile a toujours soutenu son pays. Avant d’enchaîner, sans transition, sur des plans d’aujourd’hui d’assemblage de voitures, pour préciser qu’elles sont bien fabriquées dans l’Ohio et le Michigan. Avec musique grandiloquente et drapeaux qui vont bien :

« Nous nous sommes toujours battus pour la liberté américaine. (…) Jeep, la marque la plus patriote. Avant, maintenant et pour toujours ».

Cette pub que je regardais d’un œil distrait avant qu’elle ne me happe par son propos pompeux m’a, c’est le moins que l’on puisse dire, surpris. Les amis américains avec qui je regardais le match aussi. Et que fait-on pour confirmer une première impression ? On vérifie sur les réseaux sociaux, pardi. Me voilà sur BlueSky à la recherche d’éventuels commentaires sur cette publicité. Pas trop sûr de mon coup. Et là, avalanche de messages :

« C’était quoi sérieux cette pub Jeep ? » ; « À la limite de l’indécence » ; « Méga gênant » ; « C’est loin d’être une réussite » ; « J’adorais Jeep, mais c’était avant cette pub » ; « Quelle honte ! » ; « ‘Marque la plus patriote’ ? Allez vous faire foutre ! ».

« From America. For America »

Cette campagne, intitulée « American born » (« Née aux États-Unis »), a aussi utilisé pour un autre spot, sorti lors du Super Bowl, les services d’Harrison Ford, sur la même thématique. Soyons honnêtes, ces 4x4 ont très souvent dans le passé joué sur la corde sensible de l’Amérique au cœur. Disons que jusqu’à présent, c’était peut-être un peu plus subtil. Et surtout, désormais, cela s’inscrit dans un climat plus global.

[Petite mise à jour : j’avais inséré ladite publicité ici-même pour que vous vous fassiez une idée mais Jeep l’a retirée après de nombreuses critiques arguant que la compagnie fait construire une grande partie de ses modèles à l’étranger. Vous allez donc devoir me croire sur parole. À la place, je vous glisse celle avec Harrison Ford, du même acabit.]

Ford (le constructeur, pas Indiana Jones) a aussi sorti une pub cette semaine très « L’Amérique d’abord » :

« Quel constructeur automobile emploie le plus de travailleurs horaires dans le pays ? Ford. Qui assemble le plus de véhicules dans le pays ? Ford. Ce n’est pas un hasard, c’est un engagement. »

Dans ce combat pour savoir qui a la plus grosse voiture patriote, Ford tente à la fois d’utiliser la fibre nationale et de se mettre en avant, au moment où Donald Trump impose 25% de droits de douane sur les voitures importées, depuis le 3 avril (la pause de 90 jours ne concernant pas les automobiles). Le slogan choisi ? « From America. For America », en toute simplicité. Il faut dire que la marque de Détroit joue sur du velours. Elle fabrique 80% des véhicules qu’elle vend aux États-Unis sur le sol américain ; contre seulement 48% pour General Motors et encore moins pour Stellantis (Jeep notamment) qui assemble la plupart de ses véhicules au Canada et au Mexique (vous comprenez maintenant les critiques sur son supposé patriotisme). En clair, Ford entend tirer son épingle du jeu au niveau tarifaire face à des concurrents qui risquent de devoir répercuter la hausse des droits de douane plus fortement. Et en version marketing par le directeur des ventes, ça donne ça :

« Quand vous achetez une Ford, vous n’achetez pas seulement une bonne voiture. Vous investissez dans l’emploi américain, dans les collectivités américaines. Et nous, nous croyons à l’ingéniosité américaine et à l’esprit éternel de l’automobiliste américain ». Rien que ça.

Le site spécialisé dans la communication The Drum a mené une étude auprès des constructeurs automobiles américains : tous entendent modifier leur message et se recentrer sur le « Made in USA », sur l’apport à la communauté, la quête de sens. En quelque sorte, une victoire idéologique de Donald Trump. Qui ne date pas de sa réélection d’ailleurs.

Des cannettes de bière explosées à la mitraillette

En avril 2023, Bud Light menait une vie paisible de bière star, la plus vendue des États-Unis. Jusqu’à ce que, pour vanter ses charmes, elle choisisse la star transgenre de TikTok Dylan Mulvaney comme nouvelle égérie. La vidéo a été diffusée durant le tournoi final de basket universitaire (décidément). Habillée comme Audrey Hepburn dans Diamants sur Canapé (Breakfast at Tiffany’s), l’influenceuse fait quelques blagues sur sa méconnaissance du basket et explique qu’elle allait quand même fêter ça avec une Bud Light. L’idée, enrayer l’essoufflement des ventes face aux concurrents Modelo et Corona, qui ne cessent de grimper, en rajeunissant et en modernisant l’image de cette vieille marque : la responsable du marketing voulait même rendre le produit plus « inclusif » et l’éloigner des beuveries étudiantes et masculines.

Retour de bâton immédiat. Appel au boycott relayé sur les réseaux sociaux, sur les chaînes info conservatrices, par des politiciens républicains, non sans transphobie au passage. Le chanteur trumpiste Kid Rock se mue même en meneur de la fronde contre une marque qui était censée incarner l’essence de la masculinité et de l’Amérique. Dans une vidéo, il se filme, casquette MAGA vissée sur ses cheveux longs, en train tirer avec une mitraillette sur des cannettes Bud. La grande faute de la marque : avoir osé être « woke ».

Ne pas « tuer une marque américaine mythique »

Les ventes chutent : -26% le mois qui suit. Bud Light n’est plus la bière N°1 aux États-Unis, elle se classe même 14e le jour de la fête nationale (le 4 juillet étant le jour de l’année où les ventes de houblon sont les plus fortes). Pour la petite histoire, la maison-mère Anheuser-Busch tentera de se désolidariser de la comédienne transgenre et de cette campagne. Ce qui lui vaudra alors d’être vouée aux gémonies par les associations LGBT+. Un cas d’école de communication de crise ratée.

Dans la foulée, pour ramener un peu de calme, la grande sœur Budweiser sort le drapeau blanc et toute la panoplie de la parfaite petite publicité états-unienne. Des grands espaces, des chevaux, des soldats, de la ruralité, le drapeau :

Depuis, Anheuser-Busch reste sur ce registre. Sauve qui peut. Le retour des valeurs traditionnelles pour dépasser la polémique. Mais il a fallu carrément l’intervention de Donald Jr, le fils, et surtout de Dieu le père pour mettre fin au boycott. Tous deux ont appelé à ne pas « tuer une marque américaine mythique pour une décision marketing stupide » et à donner une « seconde chance » à la boisson. Avant de rappeler que l’entreprise se montrait généralement plus généreuse avec le Parti Républicain qu’avec le Parti Démocrate, pendant les élections.

La marque finira par se stabiliser et connaîtra de nouveau la croissance ; mais la bière en question, la Bud Light, a encore le plus grand mal à reconquérir ses parts de marché envolées.

Aussi divisé que l’offre médiatique ?

Dans la foulée, une bière conservatrice est créée : Ultra Right (Ultra droite) et connaît un succès rapide (avant de péricliter, empêtrée dans des problèmes de qualité et des plaintes). Cette affaire prouve en tout cas qu’il y a de la place pour des produits ou de la publicité côté conservateur, avec un mot d’ordre, le fameux « antiwokisme ». Cela peut sembler contre-intuitif de porter un message politique pour une marque nationale. Pourtant, l’époque et un pays polarisé semblent pousser les stratèges à choisir cette tactique :

« Malheureusement, rester apolitique est en train de devenir de plus en plus difficile chaque jour et à mon avis, bientôt, ce ne sera plus une option », estime Eric Dahan, patron d’une agence de publicité.

Selon une étude de Pew Research (institut indépendant qui travaille sur les question sociales, sociétales et démographiques), le fossé politique qui sépare les Américains est plus fort que le fossé religieux, racial, générationnel ou social. Aujourd’hui, ce qui s’est passé aux États-Unis avec les sources d’information, très politisées, pourrait bien s’appliquer au reste de l’environnement économique. Le choix d’un réseau social plutôt qu’un autre commence à devenir un acte politique. À court terme, la politique pourrait très bientôt s’inviter dans le chariot de supermarché des Américains. Et transformer l’image de leurs marques du quotidien.

Certaines, sans mauvais jeu de mots, sont déjà marquées politiquement, à cause de décisions assumées ou de polémiques subies. Les glaces Ben & Jerry’s bénéficient d’une image plutôt ancrée à gauche après avoir soutenu le boycott de leurs propres produits dans les territoires occupés de Palestine. La chaîne de magasins dédiés aux loisirs créatifs Hobby Lobby, elle, est classée à droite car ses propriétaires, de fervents Chrétiens, disent mener leur affaire selon les principes de la Bible. La nouveauté, c’est que, ces entreprises, au lieu de s’en excuser ou de cacher la poussière sous le tapis, assument, persistent et signent.

Preuve que la question s’invite dans la société états-unienne : un sondage a été commandé sur le sujet. Et seulement 29% des marques sont considérées comme transpartisanes : les vêtements American Eagle, les restaurants KFC ou les hôtels La Quinta. Les autres, à cause de leur patron, de leur produit, de leur clientèle ou de leur histoire, sont vues comme plus ou moins progressistes, plus ou moins conservatrices.

Chaque camp s’affronte même à coups de boycotts, des boycotts plutôt l’apanage ces dernières années des Républicains : Disney et Netflix trop « woke », Nike pour avoir soutenu et mis en avant Colin Kaepernick, le joueur de football américain noir qui avait décidé de s’agenouiller pendant l’hymne national pour protester contre les violences policières... Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les Démocrates s’y mettent aussi. Notamment pour protester contre toutes les marques qui renoncent à leur politique de diversité, sous la pression du pouvoir : McDonald’s, Walmart, les magasins d’aménagement Lowe’s ou encore Target, l’une des enseignes classées pourtant les plus à gauche par les consommateurs. Aujourd’hui, 45% des électeurs démocrates disent refuser d’acheter certains produits pour des raisons politiques contre 34% pour les Républicains. En 2023, c’était l’inverse.

Mais pourquoi sont-ce les marques réac’ qui ont le vent en poupe ? D’abord à cause de l’environnement politique. Les victoires de Donald Trump en 2016 et 2024 ont comme libéré la parole conservatrice. On a vu les médias traditionnels plutôt centristes voire de gauche, qui ont souvent combattu le trumpisme dans le passé, ne pas hésiter à transiger avec la Maison Blanche pour ne pas subir les foudres du pouvoir (voir Côte à côte épisodes 2 et 3).

Le générateur des patriotes

Mais surtout, d’après les publicitaires, c’est une cible qui a longtemps été oubliée voire méprisée. Au nom de valeurs jugées moins positives, plus clivantes. Mais Donald Trump, l’homme-sandwich, a prouvé qu’il y avait un public pour non seulement acheter ces produits mais en plus les arborer fièrement, les revendiquer : la casquette rouge bien sûr, mais aussi les baskets dorées, les cartes de crédit, les t-shirts divers et variés à son effigie… Or ce public n’attendait qu’une chose : que des marques lui parlent, s’alignent avec ses positions, ses valeurs. Et le monde économique s’aperçoit aujourd’hui que c’est un client particulièrement fidèle et qui, bizarrement, est moins attachée au côté statutaire d’une marque et n’a pas peur d’acheter un produit de moins bonne qualité tant qu’il évoque des valeurs qui lui sont chères.

Exemples. Le café Black Rifle Coffee Company a réussi à s’imposer sur un marché ultra saturé, grâce à un positionnement politique et des publicités sans équivoque : pro-police, pro-armes, le nom se traduisant par « Fusil noir ». Jeremy’s Brands s’autodéfinit comme une marque « anti-woke » et ne communique que sur des canaux de droite. Les cosmétiques Nimi Skincare prônent le triptyque « Family, Faith and Freedom » (Famille, Foi et Liberté) :

« Le monde de la beauté a trop longtemps promu un agenda qui nous donnait le sentiment de trahir nos valeurs à chacun de nos achats. Nous nous sommes alors rendu compte qu’ils avaient perdu le sens de la réalité de qui achète vraiment »

Et comme il semble qu’en plus, les marques qui souhaitent pousser cette logique sont moins nombreuses et que les chaînes conservatrices sur lesquelles diffuser ces publicités sont vues comme moins glamour, il y a plus d’espaces à acheter et donc logiquement, ces derniers reviennent moins cher.

Évidemment, une offensive publicitaire sur le public progressiste existe aussi mais elle est moins forte, moins tranchante. Pour le moment. Car pour l’heure, c’est Donald Trump qui occupe le bureau Ovale et qui impose son rythme et ses idées. Comme pour me donner raison, je finis ce papier avec la télé allumée et une publicité pour des générateurs électriques passe alors sur l’écran. Des générateurs « pour les patriotes » affirme la réclame. CQFD.

Pas de côté

L’abondance, nouvelle formule miracle des Démocrates ?

Cela ne vous aura pas échappé — à moins de vivre dans une cave, mais auquel cas vous ne seriez sans doute pas en train de lire cette lettre — : tout le monde ne parle que des nouveaux droits de douane américains et de leurs conséquences sur l’ordre mondial... Même des gens que je ne m’attendais pas à entendre disserter sur l’économie s’y mettent.

Ainsi, une Américaine que je qualifierais de simple « connaissance » me confiait cette semaine que, si l’éventualité d’une récession lui faisait bien sûr peur, elle estimait que « le statu quo n’était plus tenable », et que ses compatriotes « consommaient trop, notamment trop de biens venus de l’étranger, dont ils n’avaient au fond pas besoin ». En somme, selon ses termes, une petite cure d’austérité et un recentrage de l’économie sur les besoins essentiels, au détriment des babioles chinoises, ne feraient pas de mal au pays.

Si je n’avais pas reconnu là quelques éléments de langage trumpiste — bien qu’elle m’ait juré ses grands dieux n’avoir pas voté pour lui —, j’aurais pu penser discuter avec une souverainiste de gauche (type François Ruffin) voire une décroissantiste. Or je la connais suffisamment pour savoir que ce n’est pas le cas ; il est même probable qu’elle ait voté Trump et ne l’assume pas. J’en ai donc été quelque peu troublé, même si, dans ce monde sens dessus dessous, plus rien ne devrait nous étonner…

Quoi qu’il en soit, cette conversation m’a rappelé un débat intellectuel qui fait actuellement rage dans l’intelligentsia américaine, à partir d’un livre paru il y a trois semaines, déjà dans le top 5 des meilleures ventes de non-fiction : Abundance, d’Ezra Klein et Derek Thompson (Simon & Schuster, non traduit).

Avant de détailler les idées du livre et leur réception, cette conversation m’a frappé par sa résonance avec une question qui traverse aujourd’hui toutes les sociétés industrielles ou post-industrielles : avons-nous besoin de plus ou de moins de choses ? Selon ma connaissance — située quelque part à droite sur le spectre politique —, la réponse est : moins. Pour Klein et Thompson — situés à gauche —, sans surprise : c’est plus.

Les Démocrates ont perdu le goût de la construction

Ezra Klein est l’un des journalistes les plus en vue des États-Unis. Cofondateur de Vox en 2014, aujourd’hui éditorialiste et podcasteur au New York Times, il a l’oreille des politiciens et influenceurs démocrates, qu’il invite régulièrement dans son émission. Un peu moins connu mais tout aussi influent, Derek Thompson écrit sur les questions économiques et sociales dans The Atlantic, le mensuel centriste dont le rédacteur en chef, Jeff Goldberg, a récemment été ajouté par erreur à une certaine boucle Signal…

Tous deux viennent donc de publier Abundance, un essai-manifeste ambitieux, censé tirer la gauche américaine de sa torpeur et lui redonner du souffle. Le cœur de leur thèse est simple : les Démocrates ont perdu le goût de la construction. Trop souvent, ils ont été du côté des limites, des freins, de l’interdit. Ils doivent redevenir ceux qui disent oui : à de nouveaux projets, à des politiques de grande échelle, à l’idée même d’abondance — entendue non comme consumérisme effréné, mais comme promesse d’un avenir plus juste et accessible. Il s’agirait donc de produire plus de logements pour faire baisser les loyers ; plus d’énergie propre pour sortir des fossiles ; plus d’infrastructures de soins et d’éducation pour renouer avec un progrès concret et partagé, etc.

Cette idée, bien sûr, séduit. Particulièrement parmi les « liberals » — c’est-à-dire, aux États-Unis, la gauche modérée, qui ne remet pas en cause le système mais entend en faire bénéficier le plus grand nombre ; en France, on parlerait sans doute de sociaux-démocrates, étiquette aujourd’hui revendiquée par Bernie Sanders et une frange plus à gauche que les libéraux. Le livre a reçu un excellent accueil, et ses auteurs, surtout le très volubile Ezra Klein, ont fait le tour des médias, traditionnels comme numériques, pour le défendre. Même ceux qui le critiquent (essentiellement à gauche, on y reviendra) s’en sont emparés. C’est le livre du moment.

L’échec du TGV californien

À tel point que Gavin Newsom, gouverneur de Californie, l’a reçu dans son podcast pour tenter de redorer son blason terni par ses récentes compromissions avec l’extrême droite (cf. la lettre sur la guerre des podcasts). De toute évidence, il se verrait bien endosser un programme de ce type, éminemment rooseveltien, pour 2028. « C’est l’un des livres les plus importants qu’un Démocrate puisse lire. Réveillez-vous ! », s’est-il enthousiasmé devant Klein. Ironie : l’État qu’il gouverne est précisément emblématique de ce qui, selon les auteurs d’Abundance, ne fonctionne plus dans le libéralisme américain.

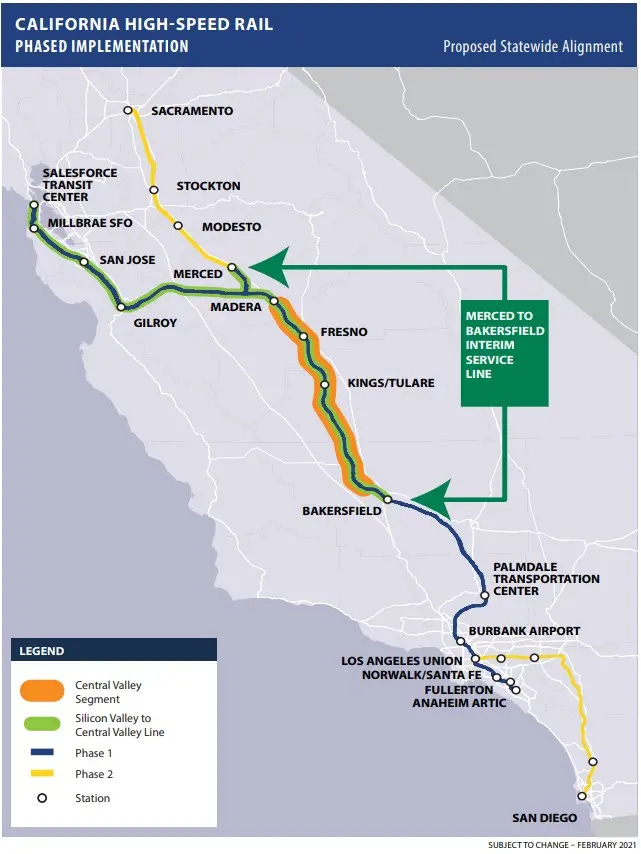

Ils prennent l’exemple du train à grande vitesse. Ce projet pharaonique, censé relier San Francisco à Los Angeles en trois heures, incarne à leurs yeux l’incapacité américaine à construire quoi que ce soit d’envergure dans un délai raisonnable. Lancé dès les années 1990 et validé par référendum en 2008, il s’est enfoncé depuis dans un bourbier de recours juridiques, de surcoûts délirants, de conflits d’intérêts et de procédures kafkaïennes. À ce jour, un seul tronçon partiel a vu le jour, sans grande utilité. Elon Musk a lui-même contribué à saborder le projet en 2013 en lançant une campagne de lobbying agressive contre le TGV… pour mieux promouvoir son propre concept de « Hyperloop », qui n’a jamais transporté le moindre passager.

Ainsi, la Californie, bien que riche, progressiste et engagée sur le plan climatique, s’est révélée incapable de faire ce que la France, le Japon, la Chine ou le Maroc ont su accomplir depuis longtemps : faire rouler un train rapide. Newsom, qui avait réduit l’ambition du projet en 2019 avant de le relancer récemment, a botté en touche face à Klein, imputant l’échec au mille-feuille bureaucratique et juridique de son propre État… comme si celle-ci ne relevait pas, au moins en partie, de sa propre responsabilité politique. Passons.

Pas un mot sur la taxation ni sur la redistribution

C’est ici, à mon sens, que Abundance montre ses limites. Le livre a beau pointer avec justesse les blocages qui minent l’action publique, il glisse insensiblement vers un plaidoyer pour la dérégulation tous azimuts, comme si c’était l’urgence absolue. Sans jamais rappeler que ce fameux mille-feuille bureaucratique est un pur produit du néolibéralisme — lequel, contrairement à ce qu’on croit parfois, raffole des normes tatillonnes et des formulaires interminables, surtout quand il s’agit de dépenser l’argent public. Par ailleurs, comme le souligne justement Slate, proposer un dépoussiérage des régulations alors que Trump et Musk sont au pouvoir « c'est un peu comme discuter de la façon dont vous aimeriez redécorer votre maison pendant que vos voisins arrachent les fils de cuivre de vos murs. » C’est un peu tard.

Surtout, pas un mot sur la taxation ni sur la redistribution. Il s’agit, encore et toujours, de faire confiance aux forces du marché, aux acteurs privés, supposés être gentiment orientés vers le bien commun par une gauche bienveillante. Et s’il est vrai que les Démocrates sont paradoxalement meilleurs que les Républicains dans cet exercice, cela ne les a pas empêchés de perdre, deux fois, face à Trump. Preuve que le sérieux budgétaire, à lui seul, ne suffit pas.

Essentiellement écrit sous Biden, le livre aurait constitué une feuille de route crédible pour une présidence Harris, prolongeant la politique d’abondance de son prédécesseur en la rendant plus lisible, plus efficace. Klein et Thompson soulignent à juste titre qu’il est anormal que les milliers de milliards de dollars promis par l’Inflation Reduction Act (la grande loi économique votée sous Biden) peinent à se concrétiser en routes, en ponts, en bâtiments publics du fait de lourdeurs administratives. Hélas, Kamala a perdu. Et dans ce nouveau monde qui s’écrit à l’encre de sang, le programme d’Abundance semble déjà presque dépassé.

Une vision désirable de l’avenir

Mais au fond, ce qui me frappe le plus, c’est que ne soit jamais envisagé — ni par les auteurs du livre, ni par la plupart de leurs commentateurs — que « plus » n’est pas forcément « mieux ». Cela en dit long sur la mentalité américaine. Tandis que les gauches européennes, sans même aller jusqu’à la décroissance, posent au moins la question de la sobriété et conçoivent la régulation comme un outil économique et politique, leurs homologues américaines restent, elles, foncièrement productivistes. Y compris parmi les plus à gauche. Ainsi, lors du meeting de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez à Los Angeles le samedi 12 avril (qui fera l’objet d’un compte-rendu pour les abonnés payants), le représentant californien Ro Khanna, figure du courant « progressiste » (c’est-à-dire à la gauche du Parti Démocrate), affirmait fièrement être « pro-construction », taguant Ezra Klein dans son tweet.

L’Amérique affronte aujourd’hui, avec Trump et Musk, à la fois des destructeurs (des maigres protections sociales conquises au XXe siècle) et des bâtisseurs (de robots, d’IA, d’implants neuronaux, de satellites, de navettes spatiales… bref, de tout ce qui relève déjà du post-humain). Et pour ne pas apparaître comme défensive, la gauche tient à être, elle aussi, un parti de la construction. De ce point de vue, Abundance a le mérite de proposer une vision désirable de l’avenir.

Mais on ne sauve pas la démocratie à coups de permis de construire. Ce que cette époque exige — et que Abundance n’effleure qu’à peine —, ce n’est peut-être pas de dire oui à tout, mais d’apprendre à choisir. À désirer moins, mais mieux. À construire, certes — mais autrement. Sans quoi, nous continuerons à bâtir sur du sable, dans l’ombre portée d’un monde qui, lui, brûle déjà.

Côté court

Hollywood, victime des droits de douane de Donald Trump

Il y a les représailles économiques et celles qui tiennent plus du symbole. La décision de l’Administration nationale du cinéma de Chine est un mélange des deux. Pariant sur un rejet du cinéma américain de la part du public chinois, l’agence entend réduire le nombre de films hollywoodiens diffusés sur son territoire, réponse aux droits de douane faramineux (145 %) imposés par l’administration Trump. Depuis 2002 et l’ouverture du marché chinois, Pékin avait accepté que 20 puis 34 films étrangers par an accèdent aux salles du pays.

Depuis, la Chine est devenu un marché important — mais pas vital — pour les États-Unis. En 2024, les cinémas chinois ont proposé 33 films américains (hors co-productions internationales) qui ont rapporté 722 millions de dollars, soit 18 % des revenus générés par le cinéma américain à l’export. Pour les studios états-uniens déjà en crise, cette mesure de rétorsion pourrait constituer un gros manque à gagner. Même si depuis de nombreuses années déjà, les blockbusters américains subissent la concurrence de plus en plus forte du cinéma national en Chine, qui constitue aujourd’hui 80 % de son box-office. Thunderbolts*, le prochain Marvel, ne devrait pas être concerné et sortira bien comme prévu le 30 avril en Chine.

Côté Art

In The Blue Lights de Kelela

La recommandation n’est pas liée aux sujets de la semaine mais c’est un album qui vient de sortir et qu’on aime beaucoup, qu’on a envie de partager avec vous.

Enregistré en mai 2024 lors d’une résidence de deux soirs au Blue Note, fameux club de jazz de New York, In the Blue Light marque un tournant dans la carrière de Kelela. Connue pour son R’n’B électronique et expérimental, la chanteuse américaine opte ici pour le dépouillement : piano, harpe, section rythmique discrète, et surtout sa voix — limpide, précise, pleinement mise en valeur.

Kelela revisite certains de ses morceaux les plus emblématiques — Raven, Take Me Apart, Bankhead — dans des versions réarrangées, plus lentes, qui laissent respirer les mélodies comme les émotions. Elle rend aussi hommage à ses influences en reprenant Furry Sings the Blues de Joni Mitchell et 30 Years de Betty Carter.

Ce projet n’a rien d’un simple exercice de style unplugged ; il prolonge une démarche déjà présente dans ses albums : celle d’une réinvention permanente. Il révèle une nouvelle facette de son art, sans jamais trahir l’essence de sa musique. Signée chez Warp Records, label anglais qui défriche l’avant-garde depuis plus de trente ans, Kelela s’impose comme l’une des voix les plus singulières — et les plus essentielles — de la scène américaine contemporaine. In the Blue Light est une parenthèse maîtrisée, qui confirme une chose : elle n’a besoin de rien d’autre que de sa voix pour capter l’attention.

Et si l’album vous a plu, voici son très chouette making of

Et n’oubliez pas, dès demain, la version audio de ce 8e épisode, disponible pour tous nos abonnés payants, avec en prime un texte inédit sur le meeting de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez à Los Angeles. Bonne semaine !